● 後藤新平がどのような人物だったか理解できる。

● 台湾や満洲での功績とその影響がわかる。

● 関東大震災後の東京復興計画の内容が学べる。

● 現代にも通じる後藤新平の思想が見えてくる。

後藤新平ってどんな人?この記事でわかること

名前は知ってるけど、何をした人?

「後藤新平」という名前は歴史の授業などで一度は耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

でも、具体的に何をした人なのか、どんな功績を残したのかと聞かれると、パッと答えられない方も多いはずです。

この記事では、そんなモヤモヤをたった5分でスッキリ解消します。

実は、現代の日本社会にもつながる偉人だった

後藤新平は明治から昭和初期にかけて活躍した政治家であり、都市計画家、外交の立役者としても知られています。

医師としてキャリアをスタートさせた彼は、やがて国の制度づくりや都市の再建に深く関わっていきました。

台湾の近代化を進め、東京の都市基盤を作り上げ、さらには震災後の復興計画まで指揮した人物でもあります。

この記事を読めば、彼の生涯の中で何が評価されているのか、どんな考え方で動いていたのかが分かります。

堅苦しくならないよう、分かりやすく噛み砕いて紹介していくので、歴史に詳しくない方でも安心して読める内容になっています。

近代日本を作った立役者のひとり、後藤新平の魅力をぜひ知ってください。

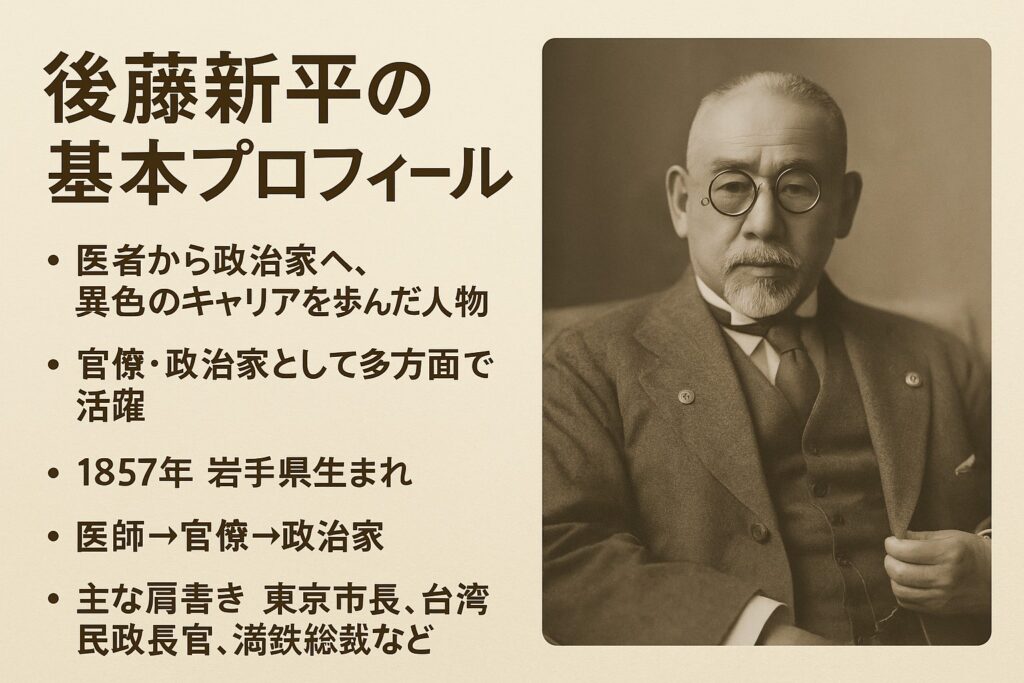

後藤新平の基本プロフィール

医者から政治家へ、異色のキャリアを歩んだ人物

後藤新平は1857年、現在の岩手県奥州市水沢で生まれました。

もともとは医師としての道を志し、愛知県の医学校で学び、若くして病院長も務めた経験があります。

しかし、医学の世界にとどまらず、次第に行政や政治の分野へと関心を広げていきました。ここからが彼の異色の人生のはじまりです。

官僚・政治家として多方面で活躍

後藤はその後、内務省の衛生行政に携わり、やがて台湾総督府の民政長官に抜てきされます。

台湾の近代化に尽力したことで一気に評価が高まり、のちには南満州鉄道(満鉄)の総裁にも就任しました。

さらに、東京市長や鉄道院の初代総裁、逓信大臣、内務大臣、外務大臣なども歴任し、日本のインフラや外交、都市政策の発展に大きな影響を与えました。

医師から出発し、政治や都市づくりにまで手腕を発揮した後藤新平は、まさに多才な人物だったと言えるでしょう。

主な功績① 台湾統治での近代化改革

現地の暮らしに寄り添った統治スタイル

後藤新平が注目を集める理由のひとつが、台湾での行政手腕です。

1898年、台湾総督府の民政長官に就任した彼は、赴任早々に徹底した現地調査を実施しました。実際に台湾の生活や文化、地理、制度を深く理解した上で、その土地に合った政策を打ち出していったのです。

特に力を入れたのが、道路や鉄道、水道といったインフラの整備。これにより、台湾の物流や生活基盤は大きく改善されました。

教育と衛生を重視した先進的な考え方

また、後藤はアヘンの乱用が深刻だった台湾で、急な全面禁止ではなく、段階的に減らしていく「漸禁策」を取りました。

さらに、教育や医療体制の充実にも注力し、学校の設立や感染症対策を進めたことで、台湾の人々からの信頼を得ることに成功しました。

彼が掲げた「生物学的原則」とは、社会や制度は生き物のように、それぞれの土地に合ったかたちで進化すべきという考え方です。

無理やり変えるのではなく、時間をかけて自然に改善していく。その柔軟で現実的な姿勢は、当時としては非常に先進的でした。

このように後藤新平の台湾統治は、単なる支配ではなく「共に築く」姿勢が強く、近代化に大きな影響を与えた功績として高く評価されています。

主な功績② 満鉄と都市インフラの整備

経済の土台をつくる満洲での挑戦

後藤新平は、1906年に南満洲鉄道(満鉄)の初代総裁に就任しました。

当時の日本は日露戦争後に満洲地域の経営に乗り出したばかりで、その中心となる鉄道整備は急務でした。

後藤はまず、現地の実態を把握するために調査体制を整え、「満鉄調査部」という専門部署を創設。これにより、鉄道網の整備だけでなく、周辺地域の経済や社会状況も分析できるようになりました。

街づくりと人材育成にも力を注いだ

満鉄の整備と同時に、拠点となる都市・大連のインフラ開発も進めました。

道路や上下水道、衛生施設などの整備を行い、都市としての機能を高めるとともに、住みやすい環境づくりに貢献しています。

また、後藤は若手の優秀な人材を積極的に登用し、組織の活性化にも取り組みました。台湾時代の部下を呼び寄せたり、30代40代の若手を重用したりと、人材の力を信じていた姿勢がうかがえます。

このように、後藤新平は単なる鉄道経営者ではなく、広い視野で経済と都市の基盤をつくった立役者でもありました。

インフラ整備を通じて地域の発展を促す姿勢は、今のまちづくりにも通じる考え方と言えるでしょう。

主な功績③ 関東大震災からの東京復興計画

災害からの再出発に挑んだ都市計画家

1923年に発生した関東大震災は、東京を中心に甚大な被害をもたらしました。

この危機的な状況の中で、後藤新平は内務大臣として復興の指揮を任され、あわせて「帝都復興院総裁」というポジションにも就きます。

彼はすぐに動き出し、都市の再建という大きな課題に取り組みました。単なる復旧ではなく、「より良い未来の都市をつくる」ことを目指した点が、後藤の計画の特徴です。

今の東京にも息づく、壮大な構想

後藤が描いた東京の復興プランは、当時としては前例のないほど大規模でした。

代表的なのが、今も使われている「昭和通り」や「明治通り」などの幹線道路です。

放射状に広がる道路と、それをつなぐ環状道路の設計は、今の東京の都市構造に大きく影響を与えています。

さらに、広い歩道や緑地帯を取り入れることで、将来的な自動車社会の到来も見越していました。

しかし、こうした壮大な構想に対しては「大風呂敷」と揶揄されることもありました。

また、震災を機に一気に改革を進めようとする姿勢から、「この際主義」とも呼ばれました。それでも彼は、自分の信念を曲げずに計画を押し進め、結果として現代の東京の骨格を築いたのです。

後藤新平の復興計画は、単に壊れた街を元に戻すだけではなく、未来を見据えた都市づくりでした。

そのビジョンの広さと行動力は、今なお評価されています。彼の取り組みがなければ、今の東京はまったく違う姿だったかもしれません。

その他の意外な顔とエピソード

子どもたちを育てた“総長”としての一面

後藤新平には、政治家や都市計画家としての顔とは別に、もっと親しみやすい一面もありました。

その一つが、ボーイスカウト日本連盟の初代総長としての活動です。

彼はスカウト運動の理念に共感し、自ら制服を着て子どもたちの前に立ちました。全国を巡回し、青少年の教育に力を注いだ姿は、多くの若者に影響を与えました。

「子どもの心を理解できない政治家は、大きな仕事はできない」という彼の信条がそこに表れていたのかもしれません。

政治を超えた外交と、ユニークな逸話たち

また、政治家としてではなく、一人の日本人としてソ連の外交官ヨッフェと会談し、国民同士の関係改善を目指した「民間外交」を行ったことも特筆すべき点です。

これは国家間の溝が深まる中で、後藤ならではの柔軟なアプローチでした。

ほかにも、明治時代の政治家・板垣退助が襲撃された際に、現場に居合わせて応急処置をしたというエピソードもあります。

このときの「閣下、ご本懐でしょう」というひと言は有名で、当時から人を引きつける力があったことが伺えます。

そして、あの有名な腕時計ブランド「シチズン」。

実はその名をつけたのも後藤新平です。

「市民に愛される時計に」と願いを込めて「CITIZEN」と名付けたとされています。

こうしたエピソードからも、後藤がただの偉人ではなく、柔らかさや人間味を持った人物だったことがわかります。

まとめ:後藤新平はなぜ今も語り継がれるのか

社会のあらゆる分野で貢献した異才

後藤新平は、医師から出発し、台湾の統治、満鉄の整備、東京の都市計画、外交、そして青少年育成にまで活躍の場を広げた非常に多才な人物です。

政治、都市開発、国際関係など、日本の土台づくりに深く関わり、さまざまな場面で先進的なビジョンを打ち出しました。

短期間で成果を求めるのではなく、長い目で見て社会がどうあるべきかを真剣に考えて行動していたことが、今も評価されている理由の一つです。

今の日本を形づくった原点がここにある

「後藤新平を知ることは、現代の日本を知ることにつながる」と言っても過言ではありません。

都市の道路やインフラの考え方、災害時の復興、教育への姿勢など、今の社会の中に後藤の思想が息づいています。

時代は変わっても、「人のために、社会のために」という後藤の姿勢は色あせません。

誰かのために行動し、未来を見据えて動いた彼の生き方は、現代にも多くのヒントを与えてくれます。だからこそ、後藤新平という人物は今なお語り継がれ、学ばれる存在であり続けているのです。